Société

Environnement

Tech-Media

Faits divers

-

05:18Culture - Au Japon, un studio d'animation adapté aux talents autistes

-

05:10Monde - Tensions Israël-Hezbollah, discussions pour une trêve à Gaza

-

04:45Tech-media - La maison-mère de TikTok n'a pas l'intention de vendre l'application malgré l'ultimatum américain

-

25/04Sports - Pro D2 (J28) : Biarritz fait un grand pas vers le maintien

-

25/04Auto - Voiture de l'année 2025 : les prétendantes sont connues !

Vidéos

Tous publics

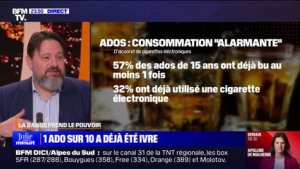

LA BANDE PREND LE POUVOIR - 1 ado sur 10 a déjà été ivre

25 avril 2024 - BFMTV